館内には、中山道沿いの土地に関する写真・渓斎英泉や歌川広重の浮世絵・本・当時の旅の生活品の現物やレプリカ、名産品、資料など、たくさんの展示物が各宿場ごとに展示してあります。 それぞれの部屋に椅子など置いてありますので、どうぞ手に取ってご覧ください。 所々、説明などもしております。

展示室の構成

1F

2F

第1展示室

旅のはじまり——にぎわいの江戸から、街道へ一歩

中山道は、ここ日本橋から始まります。

板橋、浦和、大宮と、活気に満ちた近郊の宿場をつなぎながら、旅人たちは少しずつ江戸の喧騒を後にします。

熊谷に至るまでの道には、町人文化のにぎわい、道中の出会い、旅立ちの高揚感があふれていたことでしょう。

この道こそが、京へと続く“物語の入口”だったのです。

木曽街道69次 昔と今

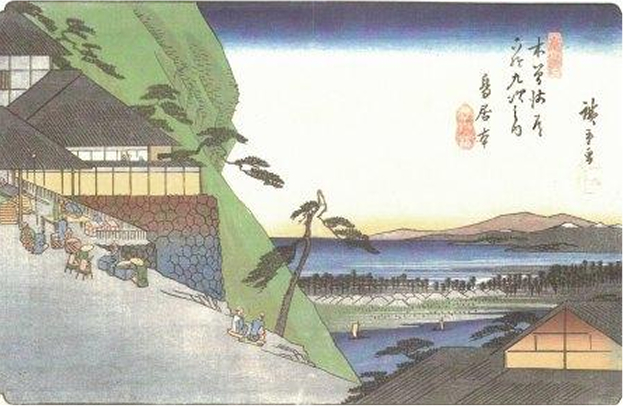

英泉画 日本橋 (日本橋北詰の日出)

雪晴れの日本橋に江戸橋方向から朝日が昇り、川の左側は魚河岸で、橋の上にも魚を商う人々が混じる。右端の三度笠は、中山道の旅に出る英泉本人とされ、中央の傘に未(ひつじ)の字が入るのは描き始めた天保6年未年を意味する。今は首都高速が覆い、空を失ってしまった。

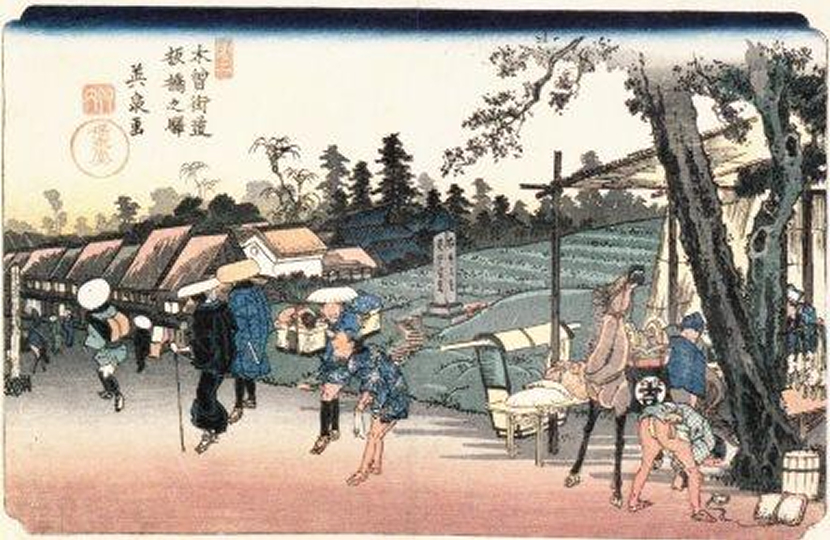

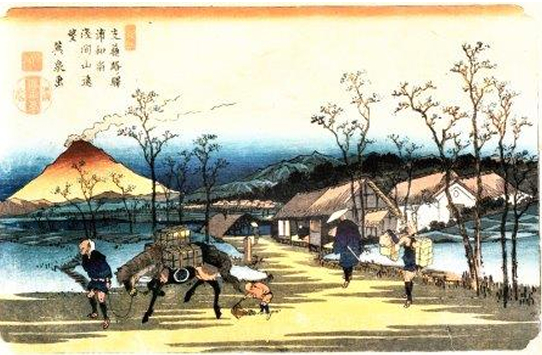

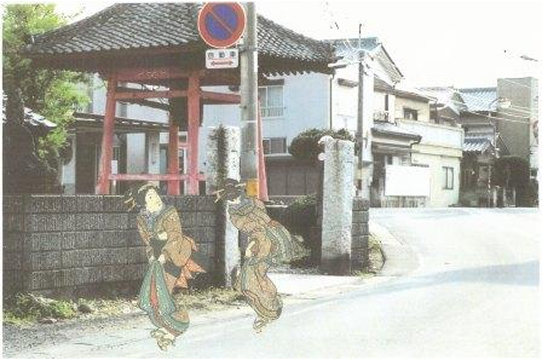

英泉画 板橋 (庚申塚立場から板橋宿)

中央は道標を兼ねた庚申塔で右王子道と読めることから、右側は巣鴨庚申塚の立場茶屋である。左端の傍示杭は宿の入口を示し、板橋宿を接近させて描き、奥の森は加賀藩下屋敷となる。今も右の王子道を入るとすぐ庚申塚があるが、板橋宿は正面1.5km先である。

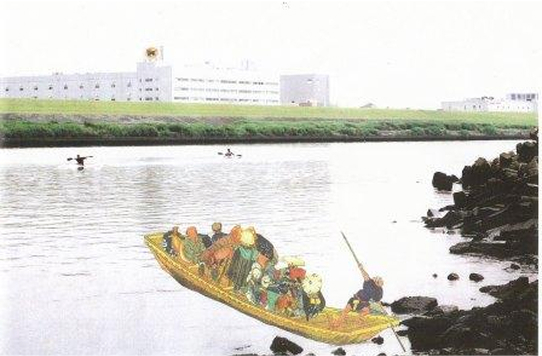

英泉画 蕨 (戸田の渡しから下戸田)

表題の戸田川は荒川のことで、江戸防衛のため橋がなく、下戸田村が運営し戸田の渡しと呼ばれていた。人馬を乗せた満員の船は南岸の志村から下戸田へ棹さし向かい、対岸に運賃を徴収する川会所が描かれている。上流100mに戸田橋が架かり、今は静かな水面となる。

英泉画 浦和 (山口橋南側から遠望)

橋の袂に蔵を持つ家を描き、旅人は中山道を、馬子は道標から脇道に入る。類似の風景が『分間延絵図』にあり、橋は山口土橋、馬子は荒川の道満河岸へ向かい、遠景中央に浦和宿、左に浅間山まで描く。今は都市化が進み遠くは見えないが、旧家は米屋として残る。

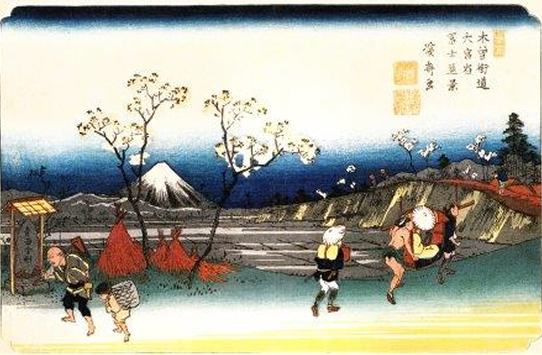

英泉画 大宮 (針ヶ谷庚申塔から西望)

浦和で浅間山を描き、大宮では同じ位置に富士山を描く。針ヶ谷は関東周辺の山々がよく見え六国見の名で呼ばれ、左の屋根付きの青面金剛は針ヶ谷庚申塔で、右の土手道は与野道である。都市化が進み山々は見えなくなったが、今も覆屋に納まる庚申塔がある。

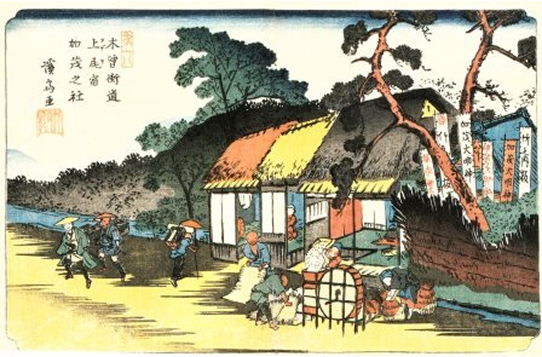

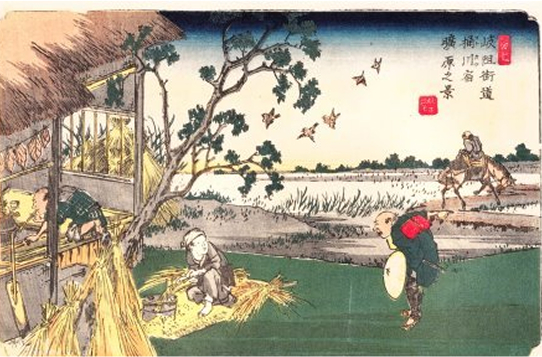

英泉画 上尾 (加茂神社沿いの農作業)

唐箕を使って米を選別する様子は江戸育ちの英泉には珍しかったと見え、武士と供の者を振り返らせている。幟に加茂大明神とあり、旅人が立ち寄ろうとしている茶屋は近くの天神橋の立場茶屋を加茂神社の隣に移して描く。今も中山道沿いに鎮守の森が保たれている。

英泉画 桶川 (加納天神道の分岐点)

絵師の落款を欠く後摺しかなかったが、英泉画と入る初摺が平成18年にアメリカで発見された。老人が指を差し道を尋ねるのは、『道中細見記』などで紹介される薬湯のある加納天神道への迂回路である。都市化が進むが、加納付近では今も麦畑や紅花畑が見られる。

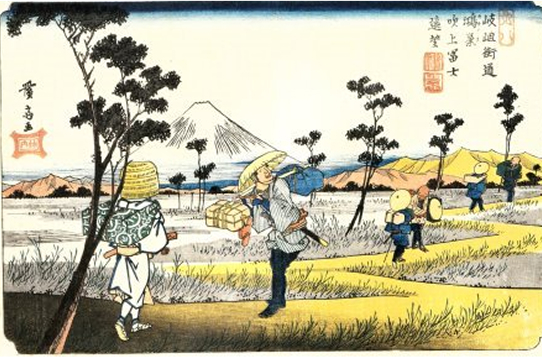

英泉画 鴻巣 (吹上の縄手道と富士山)

榎が植わる縄手の中山道を虚無僧や商人が行き交う。表題は吹上富士遠望で、吹上から見た富士山を実際より大きく描き、左右に丹沢と秩父の山々を配する。中山道から富士山が左前方に見えるのは吹上から榎戸の間だけで、ジグザグの曲がった道も名残を留めている。

英泉画 熊谷 (久下の茶屋と権八地蔵)

左に茶屋、中央に荒川、右に熊谷堤が延び、遠景に秩父の山々が描かれる。右の道標は右おしげうだ道 左深谷 と書かれ、久下の茶屋みかりやから西を望み、右端に南300m離れた権八地蔵を書き加える。今は荒川の高い堤防ができ、茶屋跡から西を遠望できなくなった。

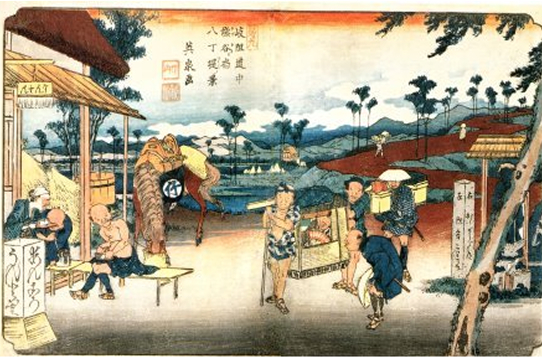

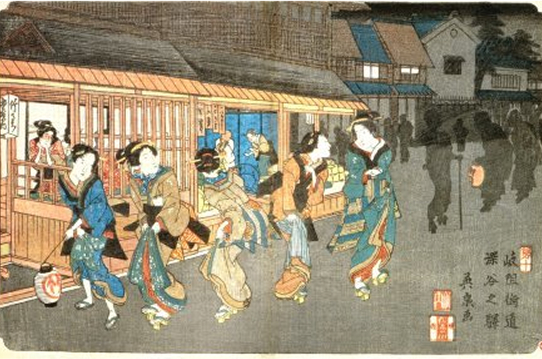

英泉画 深谷 (深谷宿桝形の飯盛旅籠)

東海道に次ぎ中山道も当初広重が描く予定であったが、妖艶な美人画で人気の英泉が担当し、深谷宿で得意とする絵を描いた。飯盛旅籠が軒を連ねる右側で中山道が直角に曲がるのは、桝形である。今も鮮明に桝形が残り、赤く塗られた鐘楼が往時の艶めかしさを甦らせる。

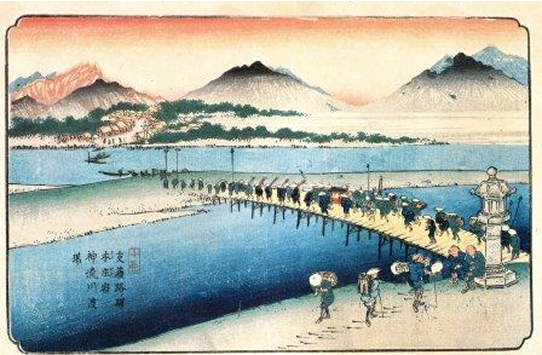

英泉画 本庄 (神流川橋と上毛三山)

桶川同様、落款のある初摺が近年発見され、左下に渓斎画と保永堂の印が入る。神流川には仮橋と舟渡しがあり両岸に見透燈籠が建ち、遠景は上毛三山(妙義山、榛名山、赤城山)で、茶色の浅間山まで入れる大パノラマである。今は橋を見透燈籠に模した親柱で飾る。

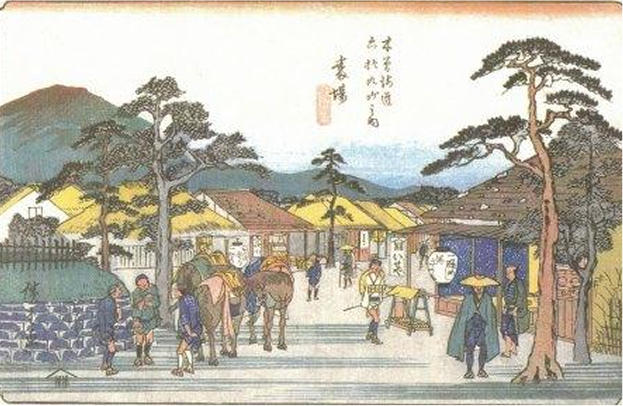

第2展示室

新町宿から岩村田宿へ——峠を越えて文化と商いが交差する道

江戸を発った旅人たちは、深谷を過ぎる頃から、にぎわいの中にも旅らしい静けさが混ざり始めるのを感じたことでしょう。

高崎や新町では城下の商いが活気を見せ、やがて道は山あいへと向かい、碓氷峠という最初の難所へと差しかかります。

峠を越えた先には、軽井沢や追分など、高原の空気と文化が交差する宿場が待ち構え、さらに佐久藩の陣屋が置かれた岩村田や、馬の市で賑わった望月など、特色ある土地が続きます。

木曽街道69次 昔と今

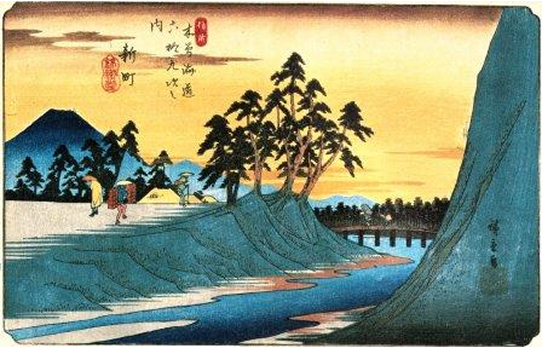

広重画 新町 (温井川に架かる弁天橋)

日本橋から本庄まで11点連続で武蔵国を英泉が描き、上州に変わり初めて広重画となる。右の橋が中山道の弁天橋で、背後に円錐の赤城山と右には日光の連山続く。新町宿西を流れる温井川の川床から北を望む構図のうち右岸の崖は広重流にデフォルメしている。

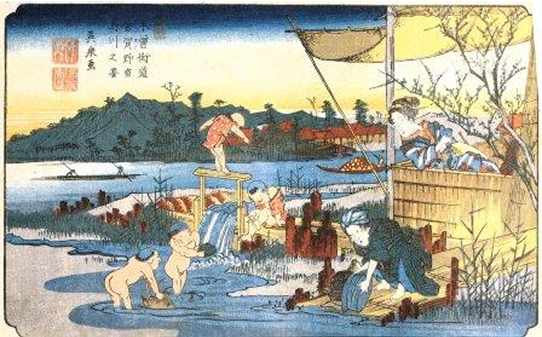

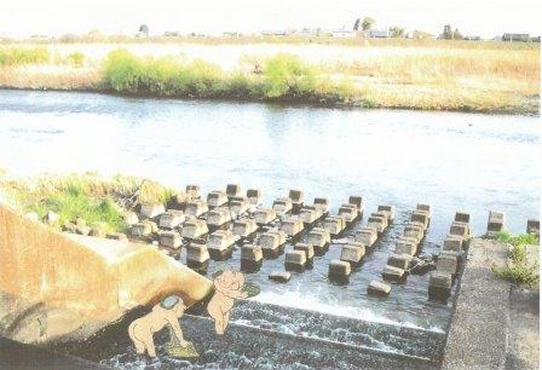

英泉画 倉賀野 (烏川沿いの倉賀野河岸)

烏川に合流する小川や水門で遊ぶ腕白小僧を茶屋に憩う旅の女性が見入る、英泉流の風俗画である。小川は宿を流れる五貫堀、筏は材木を船は米を江戸へ運んでおり、倉賀野河岸の背後は上武国境の山々である。鉄道敷設以降、水運が全く見られなくなり寂しい。

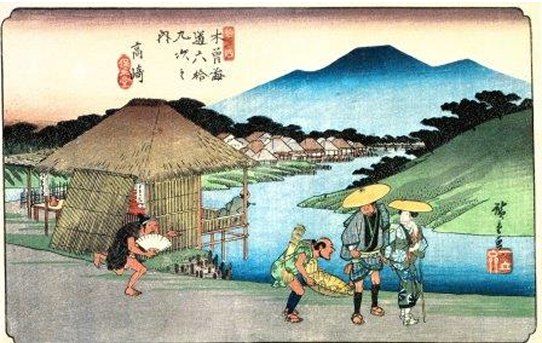

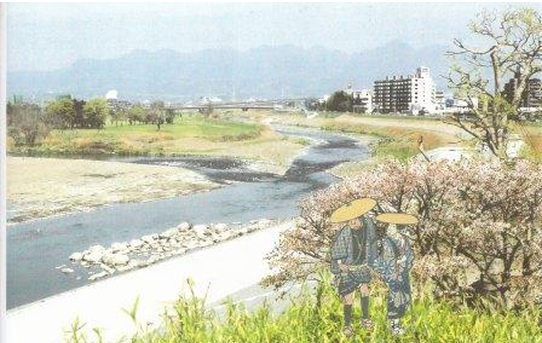

広重画 高崎 (碓氷川・烏川の合流点)

保永堂版による広重画は高崎しかなく、英泉に代って広重が最初に描いた作品である。烏川に左から碓氷川が合流する地から榛名山を望む。右対岸は高崎城の土塁であり、背後の烏川に架かる橋が唯一中山道を示しているが、川の手前の茶屋と街道は創作を加える。

英泉画 板鼻 (板鼻堰と宿の東入口)

表題は「木曽海道六拾九次之内」で、海を通らないのに海とするのは「東海道五拾三次之内」で成功した広重の表題であるが? 漢画風の松は英泉であり、絵師の落款を消し版元が広重画に見せかけて売った。板鼻堰に橋が架かり宿入口が見え、今は板鼻川橋が架かる。

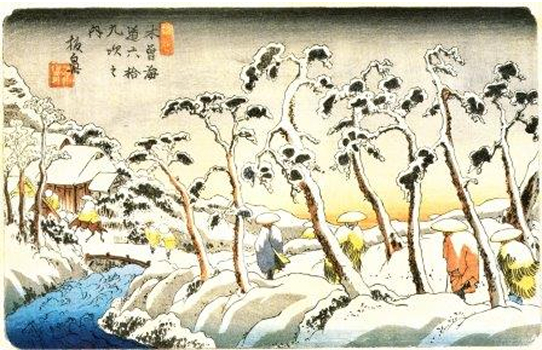

広重画 松井田 (五料の丸山坂と祠)

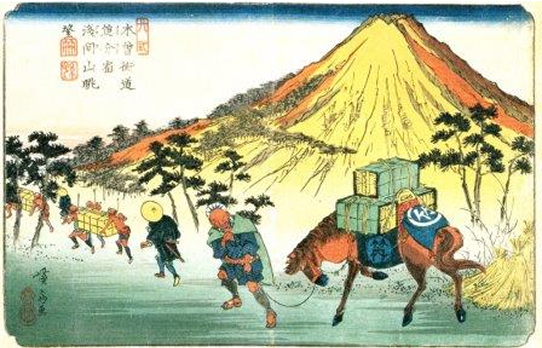

松井田宿は信州産の米の集散地であり、米俵を付けた馬が丸山坂を上る。大木の下の祠は夜泣き地蔵で、遠くの山は裏妙義になるが? 妙義山の荒々しい特徴が全く出ていなく、後摺りでは山を消している。今は地蔵に履屋はなくなり、茶釜石が移され加わる。

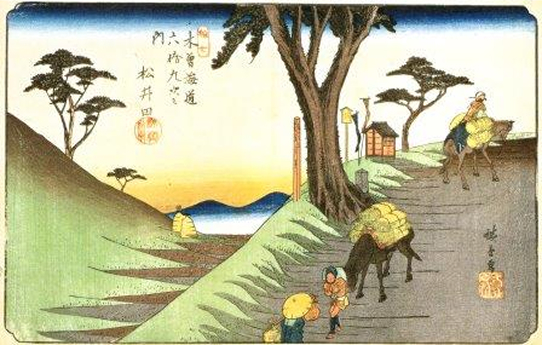

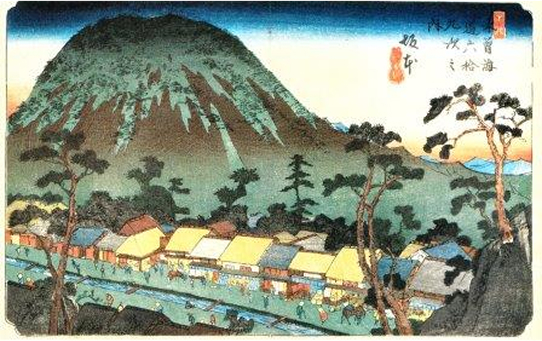

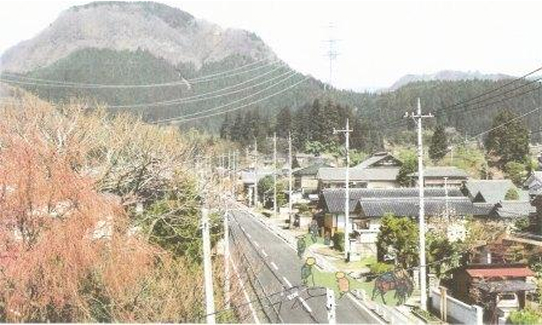

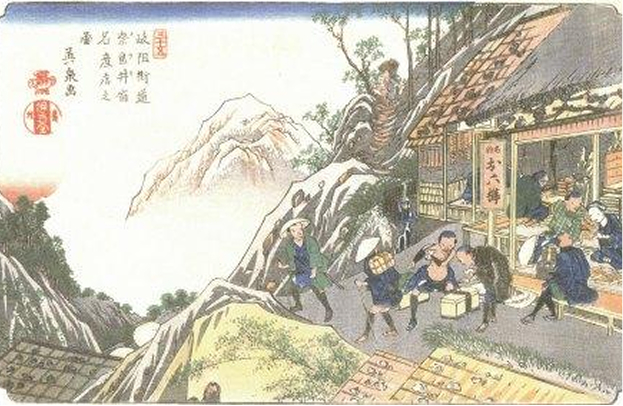

英泉画 坂本 (刎石山麓の坂本宿)

英泉が描いた絵に版元が広重と同じ表題を入れているが、さすがに広重画とはせず板鼻と同様に無款である。鳥瞰図のため、平入りの多い家並みと道の中央を流れる宿場用水がよく表現される。宿の正面にある特異な山容の刎石山を背後に移す以外は写実的である。

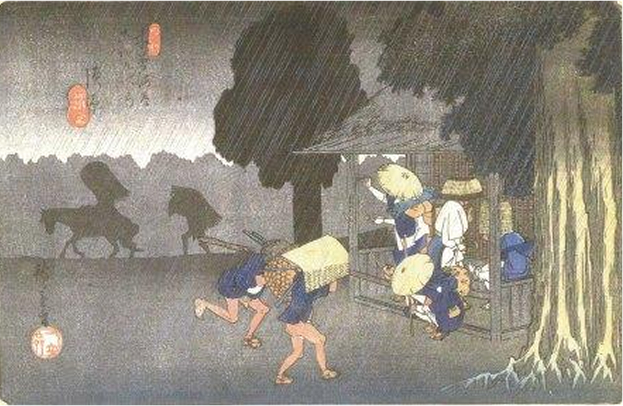

広重画 軽井沢 (軽井沢宿の西はずれ)

暗闇の中に焚火が立ち昇り、提灯の光と共に辺りを照らし出し、光と闇を巧みに演出している。右の家並みは軽井沢宿であり、背後の山は浅間山説があるが? この地から山頂しか見えなく、宿の北にある愛宕山である。今は木や建物が多くを隠すが、愛宕山は見える。

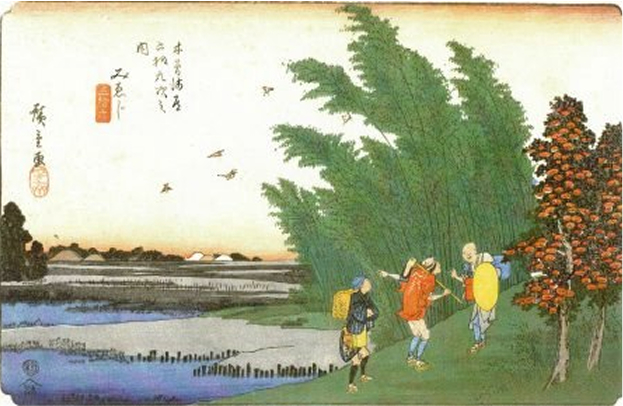

広重画 沓掛 (湯川東岸の左浅間)

浅間おろしに襲われ、旅人も中馬(牛)も難渋している。家並みは沓掛宿、左の川は湯川であり、この地だけ西に向かう旅人が浅間山を左に見、左浅間と呼ばれた。英泉は次の追分で浅間山を強調したいがため、驟雨(しゅうう)で山を敢えて隠している。

英泉画 追分 (浅間山麓の追分原)

浅間山を背景に人馬が進む。追分原は馬子唄の追分節が誕生した地で、馬子と馬を大きく取り上げ、浅間山はデフォルメして急峻に描く。絵の松並木が今はないため、資料館の中山道沿いに復元していた時、この絵を見て、電力会社は電柱の移動で協力してくださった。

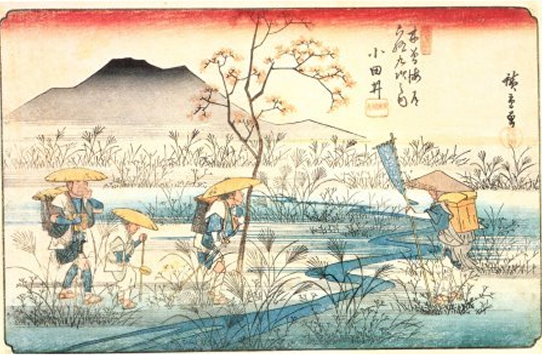

広重画 小田井 (前田原の荒野より南望)

荒涼としたススキ原を勧進僧と家族連れの巡礼が擦れ違う。浅間山麓の人家のない前田原を描き、川は山麓を侵食する田切で、背後の山は北の浅間山説があるが? 山容が異なり南に見える平尾山と酷似する。今は人家が増え、ススキの荒野は少なくなっている。

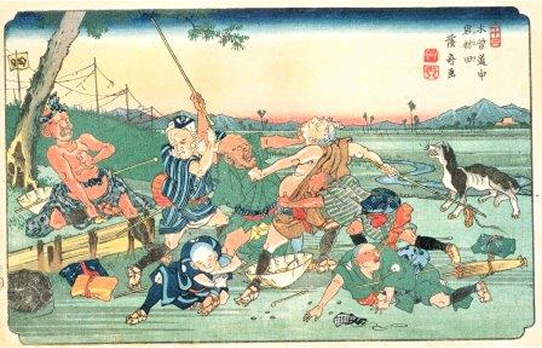

英泉画 岩村田 (平塚より佐久平を北望)

岩村田だけ副題がなく、英泉が描いた24点中最後の作とされる。喧嘩は版元とのトラブルを、全員盲人は英泉の絵を買わない人々を目が見えねぇと表現したのか、異色の作である。榎があるのは平塚一里塚、背後に流れ山、佐久平の遠景に富士見城跡と湯の丸山を描く。

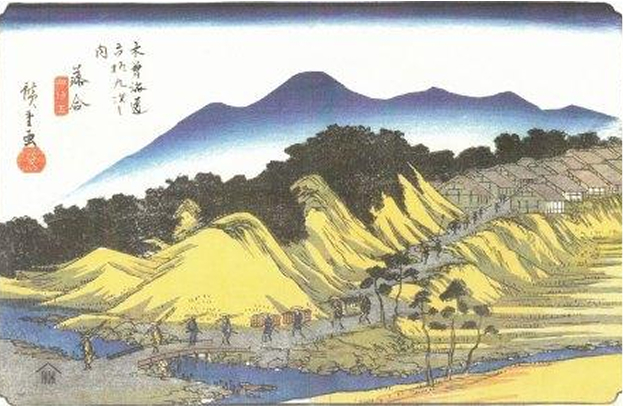

第3展示室

山を前に、人の暮らしが息づく道——塩名田から本山宿まで

塩名田から本山宿にかけて、中山道は信濃の山あいを西へと進みます。

和田峠を目前に控えたこの区間は、道の表情が少しずつ変わり始める節目でもありました。

宿場ごとに異なる風景と営みを通じて、旅人たちは土地ごとの文化と暮らしを肌で感じていたことでしょう。

標高1600メートルの難所・和田峠を越え、ますます山深さが増してゆく風景の中で、これから差し掛かるであろう険しい道の気配に耳を澄ませていたのでしょうか。

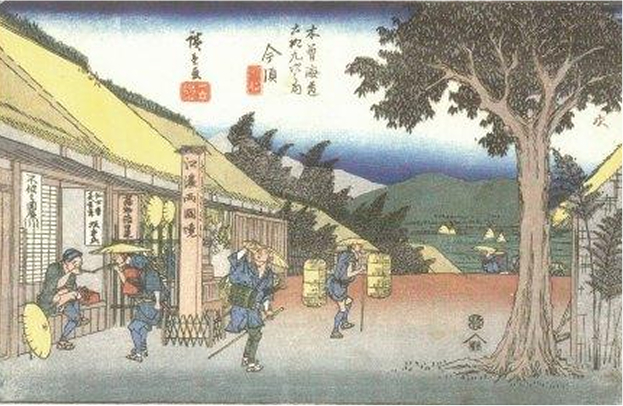

木曽街道69次 昔と今

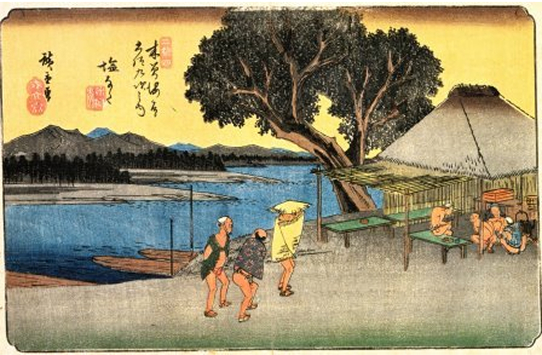

広重画 塩名田 (千曲川沿いの茶屋)

千曲川の渡し場から下流を望み、河畔の茶屋に船頭が集おうとしている。旅人は一人も居なく寒さが身に染む頃である。茶屋の位置に今も塩名田河原宿の川魚料亭があるが、ケヤキは河畔に昔からなく、東100mの滝の水隣にあった有名な大ケヤキを書き加える。

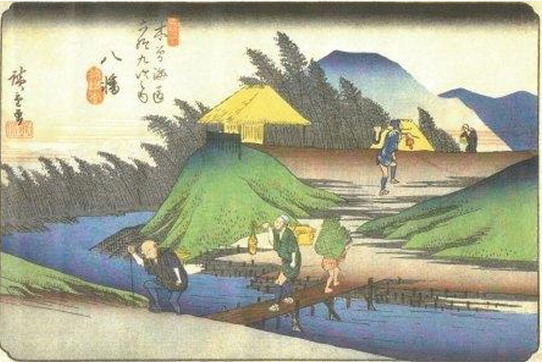

広重画 八幡 (布施川に架かる百沢橋)

日暮を急ぐ旅人と家路に帰る里人を描き、背後の山は浅間山である。川岸に根杭や蛇籠があるのは暴れ川を暗示し、刈草を背負った里の子供と旅人が百沢板橋で擦れ違う。布施川は今も蛇行して流れるが、国道になった中山道は交通量が多く、百沢橋も環境が変った。

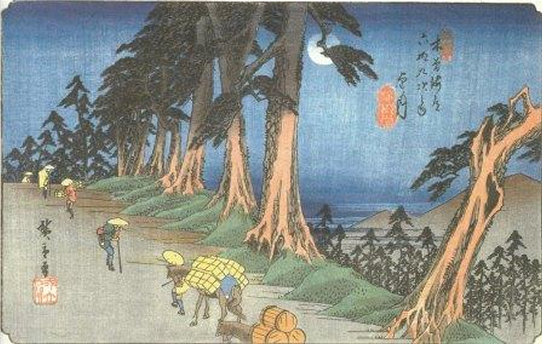

広重画 望月 (満月の瓜生坂松並木)

立派な松並木が描かれているため笠取峠の松並木であり、望月と芦田の絵が逆転しているとの説がある?

満月は望月を意味し、2頭の馬も望月の駒を意識し、遠景は蓼科山である。瓜生坂に昔は松並木があったが昭和初期になくなり、坂を下れば望月宿である。

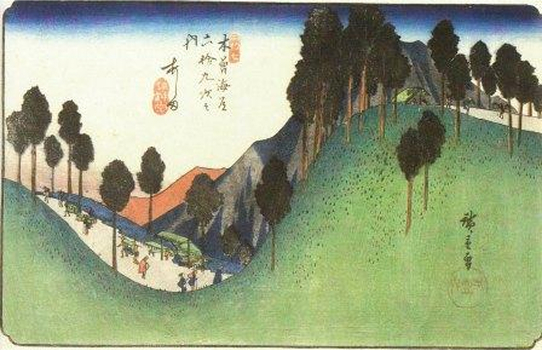

広重画 芦田 (笠取峠の出茶屋と並木)

大胆な湾曲で峠を抽象的に描く手法は、広重が東海道五十三次「日坂」で試みている。並木は杉のようにも見えるが、芦田近くで峠は松並木の笠取峠しかない。峠の頂上にあった立場茶屋が出茶屋として描かれ、峠下にも出茶屋があり、今は松並木公園となる。

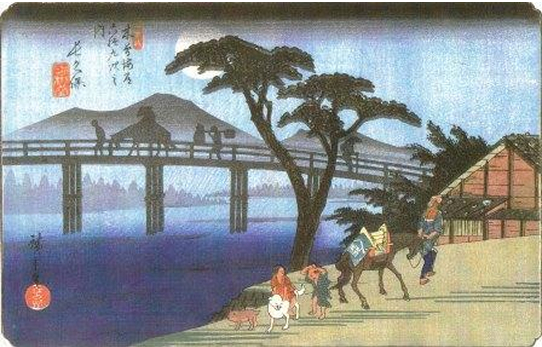

広重画 長久保 (大門川に架かる落合橋)

長久保は洗馬・宮ノ越と並ぶ広重の中山道三大傑作とされる。松と竹を版ずれさせて風に揺らぐ風情を醸し、遠景をシルエットにして幻想的な情景としている。満月の方向から流れる川は、大門川で落合橋が架かり、中山道は橋から直進するが、曲げて近景として描く。

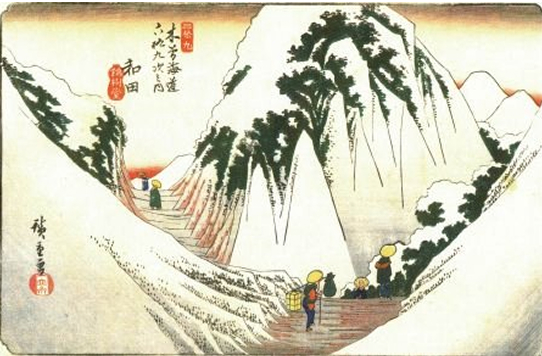

広重画 和田 (残雪の和田峠東坂)

緑色の木に雪が積もり、雪融けした中山道を旅人が進む。なだらかな坂は東坂の特徴で、中央が鳩ノ峰、右遠景の高い山が御嶽山、峠の先に見えるのが木曽駒ケ岳で、いずれもデフォルメしているが、位置関係は正しい。五街道最高地点は昔も今も最大難所である。

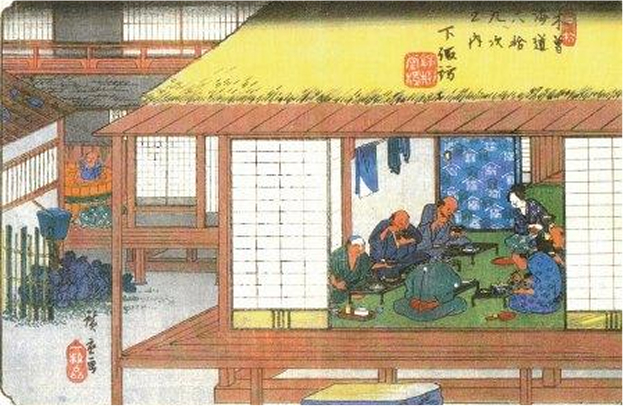

広重画 下諏訪 (下諏訪宿の数寄屋造り)

旅籠屋の内部を人物主体で描くのは下諏訪だけで、温泉が湧く宿らしく左に湯に浸る客がいる。夕食を取る客の中で、一人だけ紋付着物で後姿の人物は、広重本人であろうとされる。旅籠屋の多くが温泉旅館になった中で、今も類似の建築構造が本陣の本家と分家に残る。

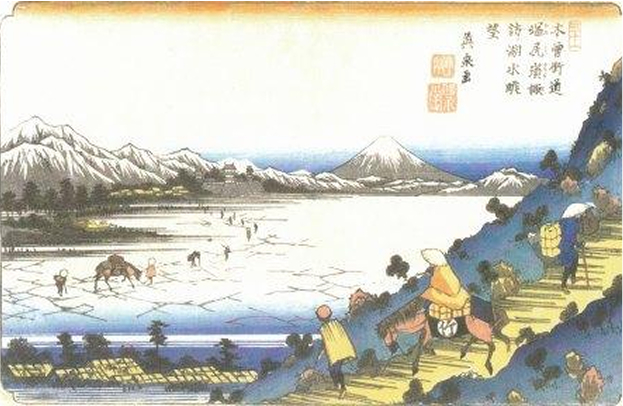

英泉画 塩尻 (塩尻峠からの眺望)

左に八ヶ岳と高島城、右に南アルプスの端があり、富士山を中央へ移した以外は写実的である。広重・北斎・文晁の塩尻峠よりはるかに正確で、英泉が実際に目にした風景といえる。諏訪湖は凍結し御神渡り後で、人馬が湖上を通るのは誇張であるが、今も同一風景に出逢う。

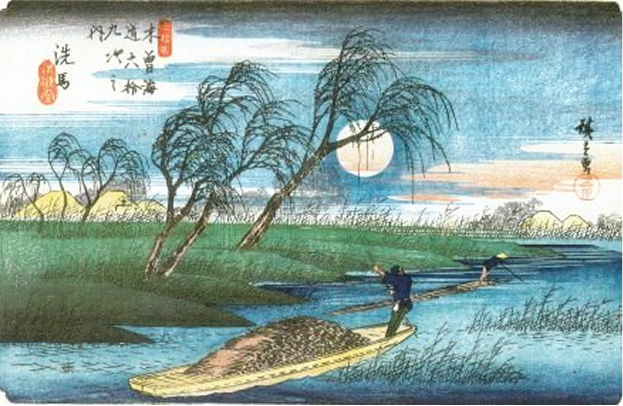

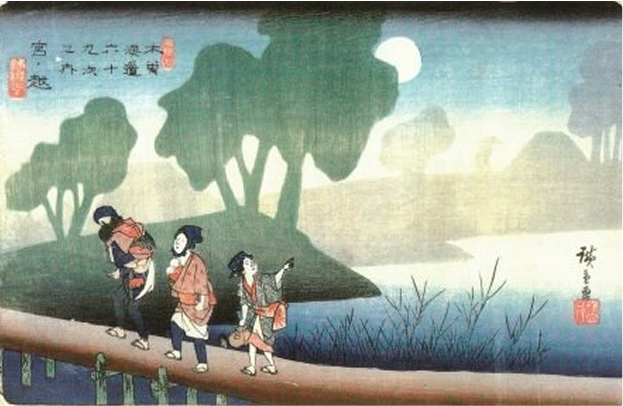

広重画 洗馬 (洗馬付近の奈良井川)

北斎の赤富士・広重の洗馬と言われる程、広重の全作品中の最高傑作と評価される。満月の月明りの中を柴舟と筏が奈良井川を下り、秋風に柳と葦が揺れる。自然と人間の調和は日本人の琴線に触れる風景であるが、山はなく流れは緩やかで同一風景を洗馬付近で発見するのは至難といえる。

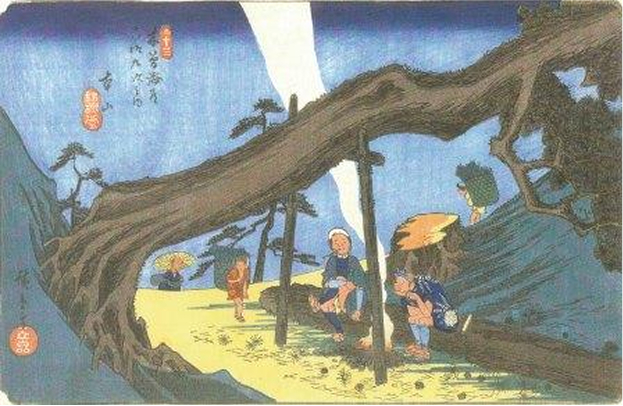

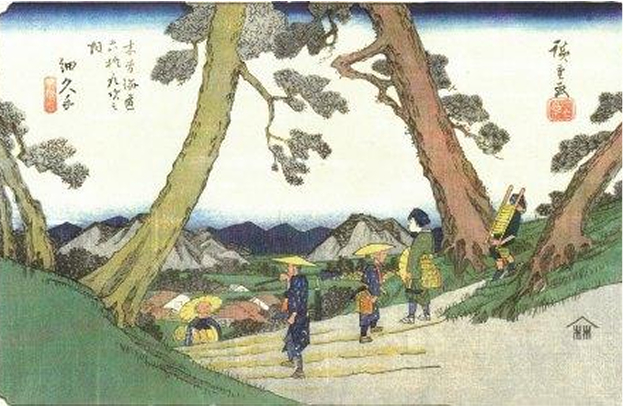

広重画 本山 (高巻道と初期中山道)

松葉や松かさが落ちているのは台風一過で、樵が傾いた木に支柱を立て休んでいる。旅人が坂道を上ってくるのは、中山道であることを示す。本山付近で中山道が山道となるのは、桜沢の高巻道だけで、伝馬が通らない初期中山道は支柱を立てることで、巧みに描き別けている。

第4展示室

深き山々に抱かれて──中山道、最も険しい木曽路へ

贄川の関所を越えると、旅人はついに木曽路へと足を踏み入れます。

深い谷と峻険な山が連なるこの地では、鳥居峠の長く厳しい登りや、断崖に桟道を渡した「木曽の桟」など、命を懸けるような道が続いていました。

歩くごとに変わる山の気配、人を拒絶するような木々のざわめき、足のすくむような渓谷を渡る風、そして山奥の静寂と孤独——。

けれども福島や上松、妻籠や馬籠といった宿場では、厳しい環境の中でもさまざまな特色を持つ文化や商いが営まれていました。

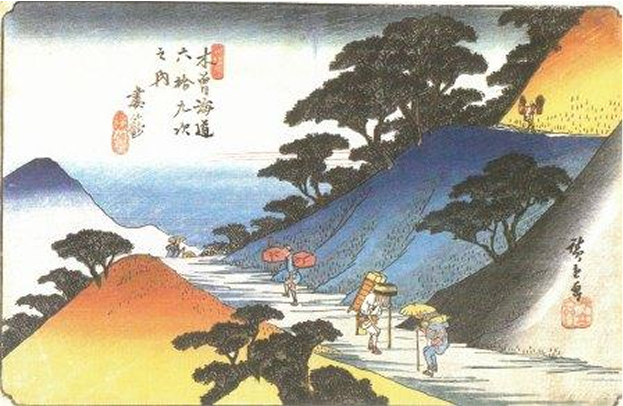

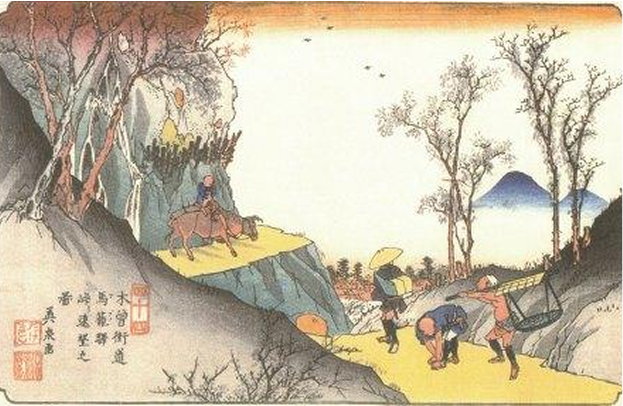

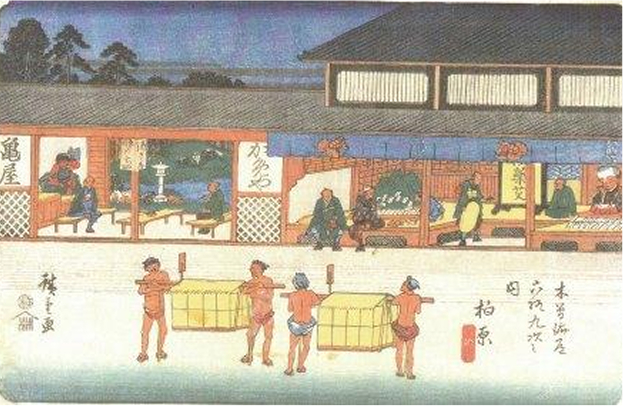

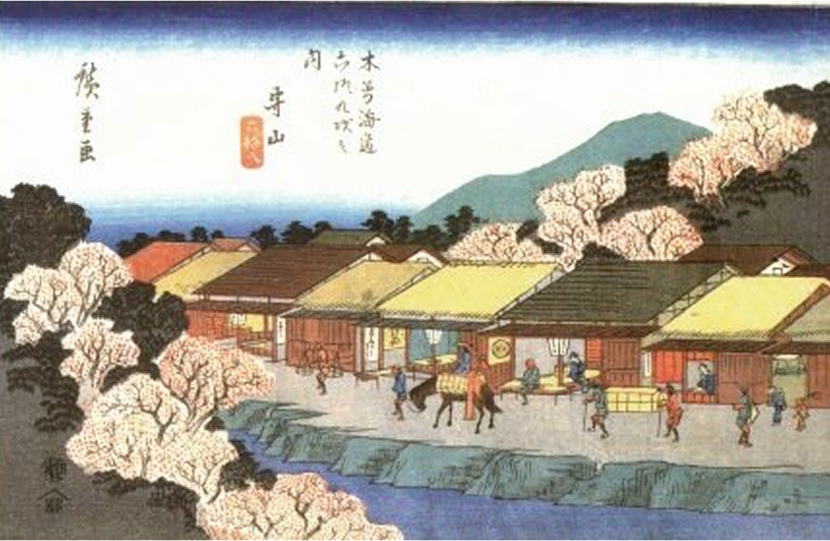

木曽街道69次 昔と今

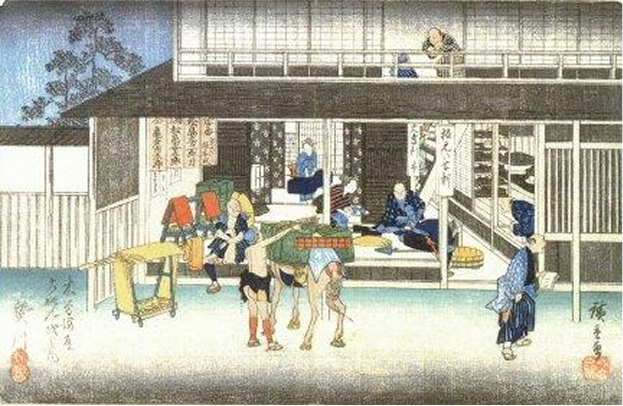

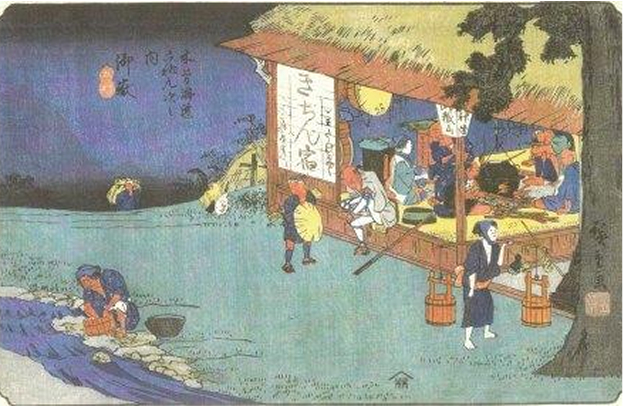

広重画 贄川 (夕暮時の贄川宿旅籠屋)

旅籠屋の繁忙期の様子がよく表現されている。軒下に下がる講札に、この版画製作に係った版元・彫師・摺師の名前が書かれ、東海道「関」と同様に当時、流行の仙女香のコマーシャルまで入れ、宣伝費をもらって刊行の足しにした。贄川宿には旅籠屋建築が数軒残る。

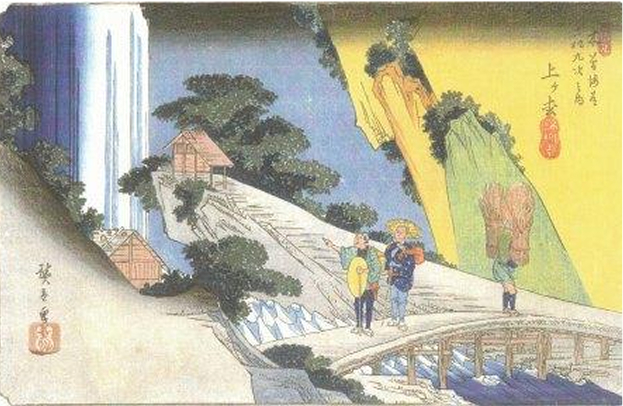

英泉画 奈良井 (鳥居峠麓のお六櫛屋)

奈良井宿西はずれ鳥居峠の登り口で、お六櫛を製造販売する家を主題とし、谷の奥に見えるのは木曽駒ケ岳(大棚入山)である。お六櫛の主産地は藪原宿であったが、奈良井側にも及んでいた。板葺石置屋根の石は落ちそう? 実際は10分の3の緩勾配である。

広重画 宮ノ越 (木曽川に架かる大橋)

橋を渡る家族を近景に、中景は輪郭線のないシルエットで霧を表現し、広重の傑作の一つとされる。 木曽義仲に関する話題を超越した心象風景で、隣村の祭りの帰り、夜逃げの一家などとの解説もある。 川は木曽川、橋は引塚大橋(現葵橋)で、遠景右は宮ノ越宿へ続く。

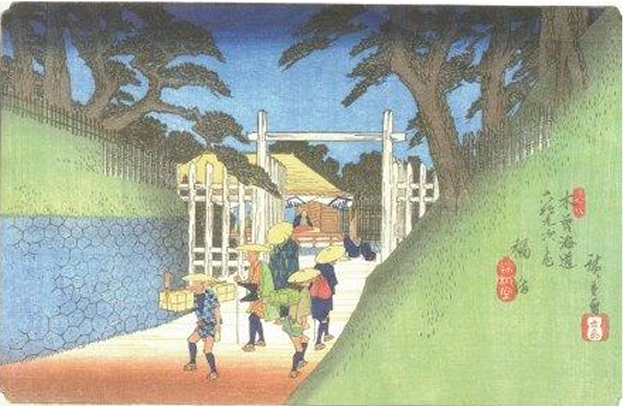

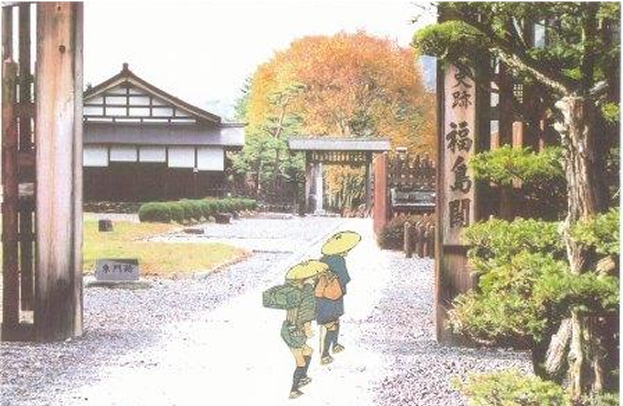

広重画 福島 (福島関所東門から番所)

関所の冠木門を旅人が往来し、番所前では土下座して取り調べを受けている。西門から外は急坂に続くため、平坦なまま関所に通じるのは東門で、番所の位置とも一致する。左の石垣は関山の麓、右は木曽川に落ちる崖であったが、広重の創作で山麓として描いている。

広重画 上松 (中山道沿いの小野の滝)

中山道の土橋から滝を旅人が珍しそうに眺め、里人は見慣れた風景に何事もなく通り過ぎる。岩の上の祠、石置屋根の茶屋、土橋の上の旅人、右の岩山など、葛飾北斎「諸国滝廻り」小野ノ瀑布を踏襲している。今は茶屋の位置に祠があり、滝の上部を鉄道が横切る。

広重画 須原 (須原の鹿島神社と大杉)

突然の驟雨で、大木に囲まれた御堂に駆け込む駕籠かきと雨宿りする巡礼・六部・虚無僧など各種の人々を近景に入れ、遠景は人馬と森影をシルエットにして描く。広重の東海道最大傑作「庄野」白雨を彷彿とさせる。宿の鎮守鹿島神社には、御堂と神木の大杉がある。

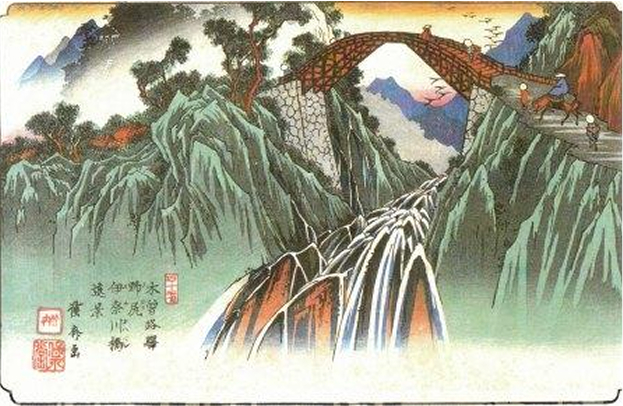

英泉画 野尻 (伊奈川橋と岩出観音)

激流の伊奈川に刎掛橋が架かり、左上に木曽の清水寺の異名を持つ岩出観音を入れる。激流の表現に師匠葛飾北斎の影響が出ており、橋が誇張されるのは北斎が描く富士山を橋の下に隠し絵とした洒落が伺える! 今も刎掛橋に似たアーチ橋の後方に観音堂が見える。

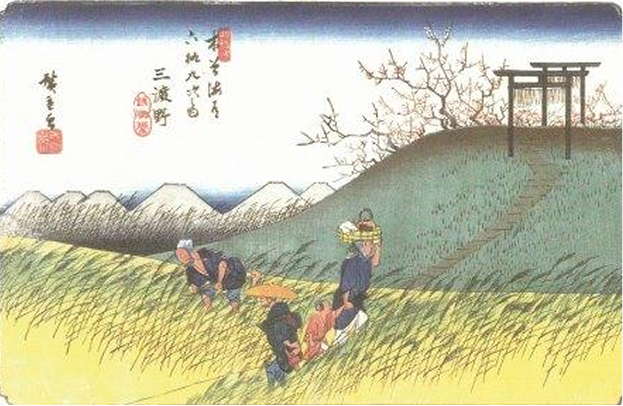

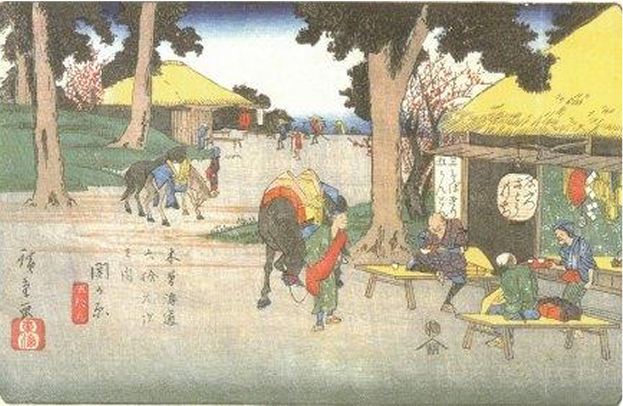

広重画 三留野 (三留野天王社近くの畑)

紅白の梅が咲く春の訪れと共に野良仕事が始まり、子供連れの女房は岡持ちを頭に乗せ、農夫の所へ行く。旅人はのどかな畑が広がる畦道で一休み中で、遠くの屋根の連なりが三留野宿、右の神明鳥居は天王社(現東山神社)である。昔も今も三留野は梅で知られる。

広重画 妻籠 (妻籠城跡を抜ける峠道)

峠を越える旅人の腰の曲がり具合から、個々の年齢まで読み取れそうで、広重の細やかな配慮が感じられる。妻籠城跡の鞍部を中山道が通り、茶色で主郭空堀と右上の妻の神土塁を表現する。遠景は狼煙上げが復活した三留野の愛宕山であるが、今は木が茂り見えない。

英泉画 馬籠 (馬籠峠から西を遠望)

峠を越えて、前方に開けた景色を商人が眺めている。眼下の家並みは牛方が多かった峠集落で、左に牛に乗る牛方を入れ、後の滝は男滝女滝であり、峠の北にある名所まで描き加える。遠景は笠置山、初摺にシルエットで大きく描いていた恵那山が後摺にはない。

広重画 落合 (落合橋から続く落合宿)

落合宿を出発した大名行列が間延びした状態で落合橋(現下桁橋)へ進む。落合川越しに宿が見え、背後の山は恵那山説が多いが? 方向が正反対で山容も異なり、北西方向に見えるのは二ツ森山であり、山容も類似する。地肌が黄色は初摺で、後摺は緑色に変わる。

広重画 中津川 (上宿橋から続く縄手道)

広々とした田園風景の中に土橋があり、行者と里人が行き交い、広重「木曽路写生帖」には類似のスケッチがある。縄手道の先の家並みが中津川宿で、丘陵後方のシルエットは木曽山脈である。前川には上宿橋が架かるが、ジグザグ道や宿は人家が多くなり、見えない。

広重画 大井 (甚平坂から東濃の山々)

雪の降りしきる坂道を人馬が越え、東海道「蒲原」夜之雪と共に雪の絵は広重の得意とするジャンルで、雪を胡粉を使い降らしている。右の松の後方が恵那山、左の山が笠置山、最奥の白い山は御嶽山である。甚平坂には広重画の碑が建ち、御嶽山が正面に見える。

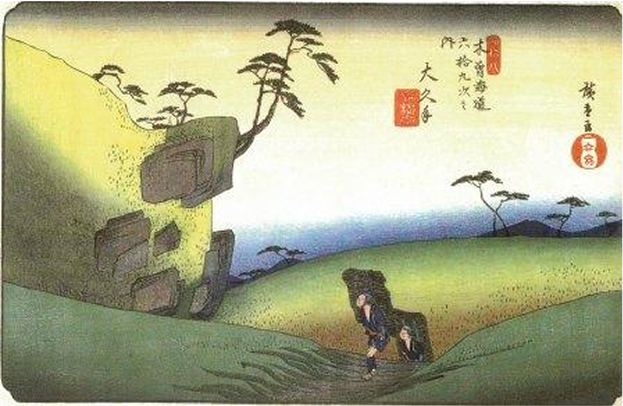

広重画 大湫 (美濃高原大洞の岩)

背負子で柴を運ぶ夫婦がなだらかな高原で、大きな岩を見上げている。美濃高原で有名な二つ岩とする説が多いが、形が異なる? 花崗岩の露頭が大洞(おおぼら)にあり背景も一致し、広重画大湫を標示する。無名に近い岩とさりげない風景は現地を見て描いた証拠といえる。

広重画 細久手 (切山辻から望む細久手)

濃尾地方では山に囲まれた盆地を久手といい、坂の上から久手を見下ろしている。坂の頂きは見晴台があった切山辻で、盆地は細久手であり、旅人3人は中山道を往来し、山仕事の夫婦は辻から脇道へ向かう。松並木はなくなり、今は雑木が茂り遠くを見渡せなくなった。

広重画 御嶽 (十本木立場の木賃宿)

木賃宿に憩う情景に広重の貧しい人々への優しい眼差しが感じ取れる。囲炉裏を囲む旅の僧・商人・女巡礼・草鞋を脱ぐ六部・抜け参りの子供らが集う夕暮れ時を描く。坂道は謡坂、家は十本木立場であり、今も同じ風景が残り、左の川だけないが昔は用水があった。

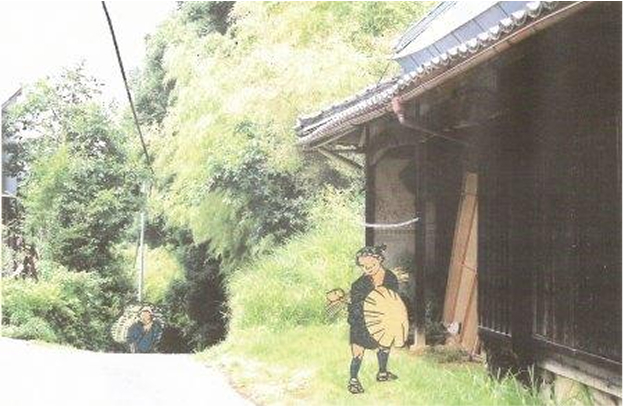

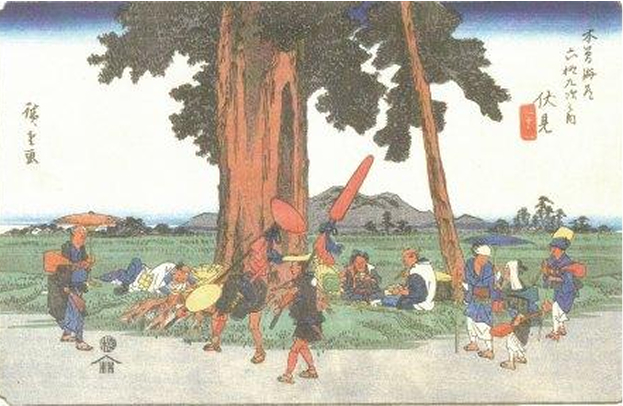

広重画 伏見 (犬山街道の御妃塚大杉)

中山道から700mも離れた古墳上の大杉を描き、近景の道は伏見と名古屋を結ぶ犬山街道で人通りが多い。 遠景右の屋根は伏見宿、左の屋根は新村湊で木曽川が白く見え、間に中山道の松並木があり、山は兼山城跡と酷似する。杉は室戸台風で倒れ、今は碑に変わる。

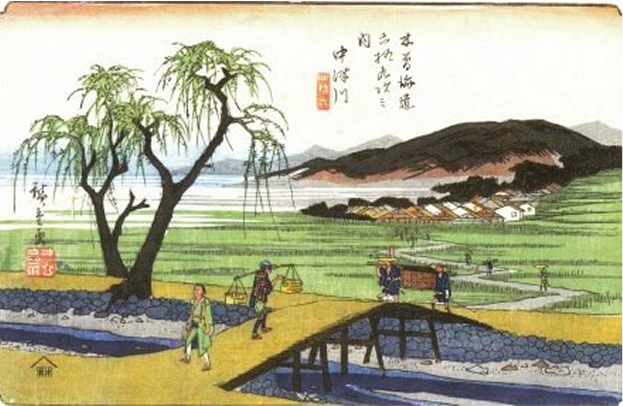

第5展示室

風景と心が重なる道——太田から鳥居本へ、旅の最も深い時間

木曽路を越えた旅人たちは、美濃の山里を抜けて近江の穏やかな風景へと入っていきます。

太田宿から鳥居本宿までの道は、川と山に沿って静かに続きながらも、どこか都の気配を含んだ空気が漂い始める区間でした。

旅の終わりが近づくにつれ、旅人たちの心には、疲れとともに静かな期待が芽生えていきます。

振り返れば、越えてきた峠、見知らぬ人との出会い、一夜の宿…そのすべてが、この道に刻まれていました。

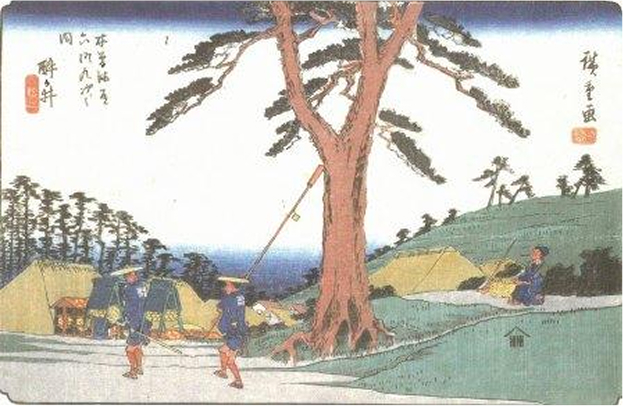

木曽街道69次 昔と今

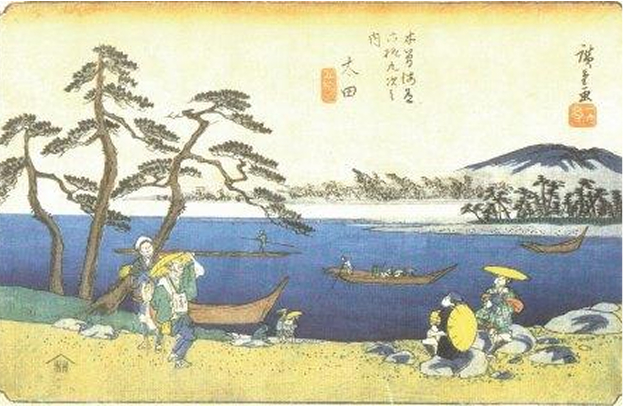

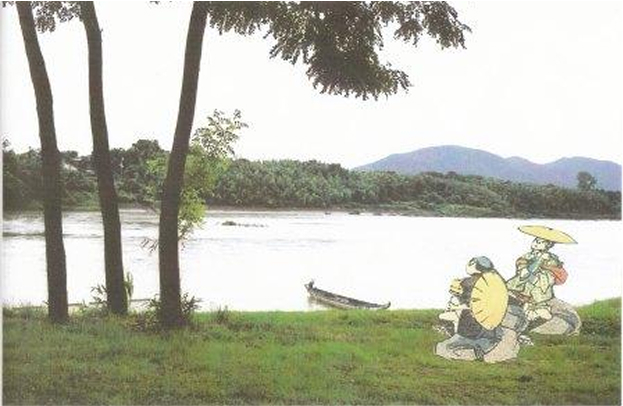

広重画 太田 (木曽川と太田の渡し)

飛騨川が合流した木曽川は雄大な流れとなり、筏は木曽の木材を尾張へ、渡し舟は対岸の今渡と連絡している。太田側に舟待ちの旅人が集い、座っている石が化石林であると旅人も広重も知っていたであろうか!? 右に可児の鳩吹山があり、渡しに代わり日本ライン下りの観光舟が航行する。

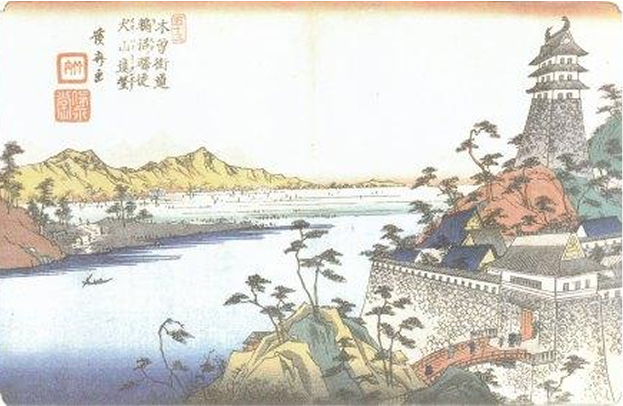

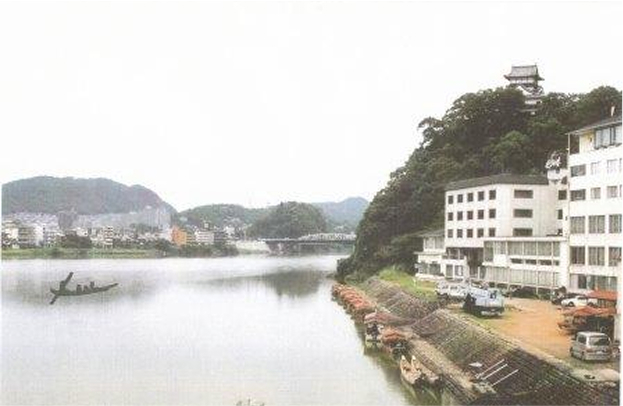

英泉画 鵜沼 (犬山城と対岸の鵜沼宿)

右は犬山城天守閣と大手門、木曽川越しの山麓に鵜沼宿の家並みが見える。城郭や細高い天守閣は『木曽路名所図会』の挿絵とほとんど変わらなく、動くはずの鵜沼の渡し舟まで同じ位置に描いているのは、動かぬ証拠といえる。英泉が24点描いて、途中降板させられた理由の1つがここにある。

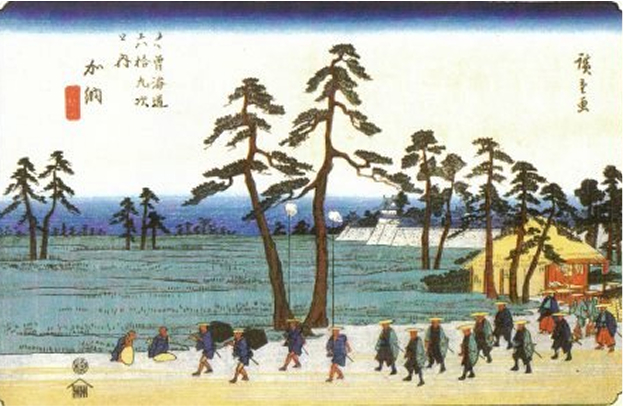

広重画 加納 (宿東はずれから加納城)

加納は美濃16宿で唯一の城下町であり、城主の行列が威儀を正して東へ向って進み、旅人は土下座して迎える。加納宿東はずれの1軒の茶屋越しに城が見え、他にあるのは松だけである。今は都市化が進み城は見えなくなったが、宿入口には1軒のだんご屋がある。

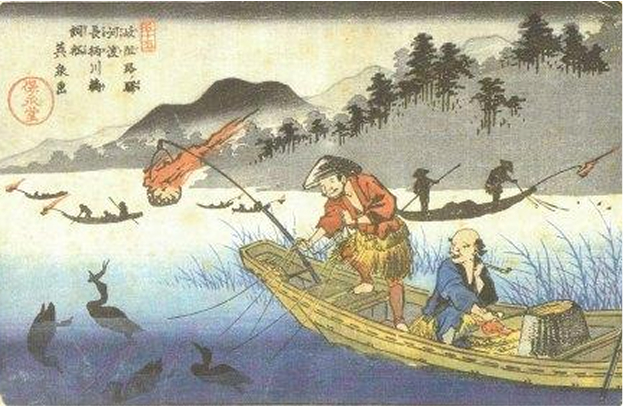

英泉画 河渡 (長良川鵜飼と金華山)

英泉の傑作として高く評価されるが、河渡は濃尾平野にあり近くに山は存在しない? 中央の山は岐阜の金華山であり、『木曽路名所図会』長柄川鵜飼船と酷似する。英泉は日本橋から塩尻までの正確さに比べ、木曽から西6点は現地に行かずに描いた可能性が高い。

広重画 美江寺 (美江寺の輪中堤と犀川)

椿が満開の春の夕暮れ時に、川に下る坂道で旅の僧が、野良帰りの里人に道を尋ねる。どこにでもある鄙びた田園風景を取り上げるのが広重の真骨頂といえ、坂道は五六輪中、川は犀川、屋根が見えるのが美江寺宿である。椿や竹藪に代わり、今は富有柿が多い。

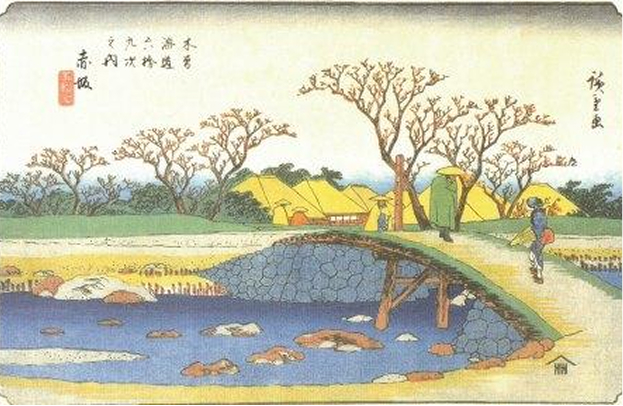

広重画 赤坂 (赤坂宿東入口の杭瀬橋)

雨が上った直後で、傘をすぼめた女性と長合羽を着た旅人が土橋の上で擦れ違う。橋の袂の傍示杭は赤坂宿の入口を示し、家並みが続く。杭瀬川は今は川幅が狭くなり、赤い欄干の橋が架かる。傍示杭の位置に赤坂港の川燈台が建ち、橋の東に広重画赤坂を標示する。

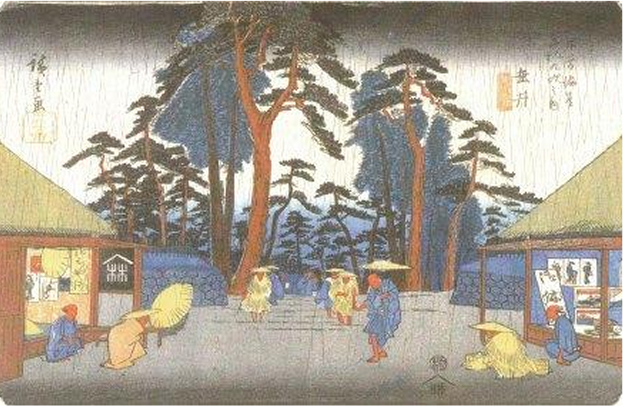

広重画 垂井 (雨の垂井宿西の見付)

雨が降る中を大名行列が西から垂井宿に入ろうとし、宿役人が出迎え旅人や茶屋の主人は土下座して待つ。シンメトリーに茶屋・見付の石垣・中山道の松並木を配し、遠近感を持たせている。松はなくなったが、西の見付を示す標識が建ち、広重画垂井を標示する。

広重画 関ケ原 (関ケ原宿の西はずれ)

関ケ原は不破関や関ケ原の戦の史跡、北国街道の追分など特色多い地域である。絵からはそれらの片鱗も見られなく、どこにでもありそうな茶屋であり、茶屋の看板三五は広重画のうち、東から35番目を意味している。国道から離れた西町に唯一、原風景が残る。

広重画 今須 (江濃国境の寝物語の里)

江濃両国境の境杭が建ち、寝物語由来の看板が揚がる。今は国境の碑が中山道の南側に建つため、美濃から近江側を描いたとする説が多い? 境杭があったのは北側で、不破之関屋とある位置に亀屋があり、遠くの旅人は右から来ており、右に曲がるのは美濃側である。

広重画 柏原 (柏原宿の伊吹艾屋)

伊吹山麓にある柏原宿の艾屋の中で、代表的な亀屋左京を描き、右端の福助人形の横に番頭、伊吹山模型前に手代が居て、客と応対している。左は茶屋を兼業し、金時人形と庭園が見える。今も同じ建物で伊吹堂の名で艾屋を続け、福助人形や庭園も現存している。

広重画 醒井 (六軒茶屋から醒井宿)

宿へ向かう大名行列の最後尾をやり過ごし、農夫が高台で休んでいる。左に茅葺屋根が続くのは中山道北側に軒を連ねていた六軒茶屋で、奥に醒井宿の西端が覗き、右のなだらかな丘陵は宿の南に続く枝折山である。中央に描く松の古木は枯れたが、茶屋の1軒が残る。

広重画 番場 (東の見付から番場宿)

左の石垣と土塁は宿入口の見付で、番場宿は見付が東西にあった。茶屋の看板がいせやで、西見付近くに伊勢屋があることから西見付を描いた説がある? 看板のマークは版元伊勢利の商標であり、中山道が曲がるのは東見付で、背後に宿を代表する六波羅山を入れる。

広重画 鳥居本 (摺針峠から望む琵琶湖)

左は望湖堂、右下は臨湖堂で、旅人は摺針峠から眼下に広がる中山道第一の景地を眺めている。広重画の落款が中山道東半分と同じ画の止筆が内向きである! この絵は東半分の作画時に『木曽路名所図会』を参考に描いた可能性が高く、広重の画風に欠けて味気ない。

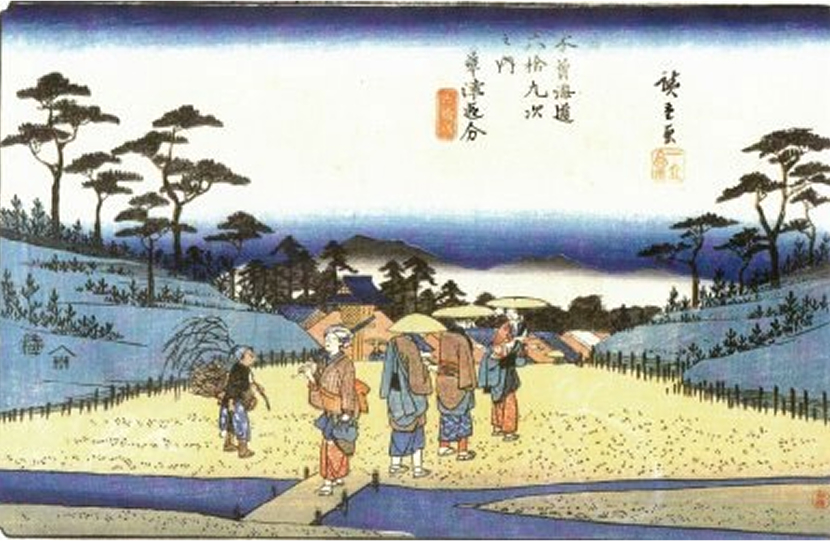

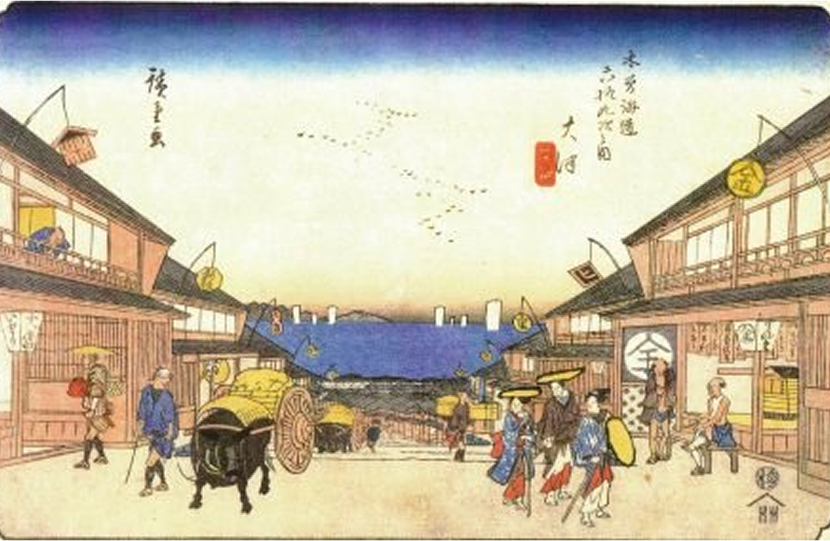

第6展示室

都の香りと旅の記憶——高宮から三条大橋へ、道の果てに見えたもの

近江の城下町彦根に近い高宮宿を過ぎると、街道は穏やかな平野を抜け、草津で東海道と交差します。

旅人たちは、茶屋と宿が軒を連ねる賑わいの中に、都の近さを感じ取ったことでしょう。

最後の峠・逢坂山を越え、鴨川の流れと共にたどり着くのは、三条大橋。

中山道69次——江戸から百二十四里の旅はここで幕を下ろし、やがてそれぞれの新たな人生や旅へとつながっていきます。

木曽街道69次 昔と今

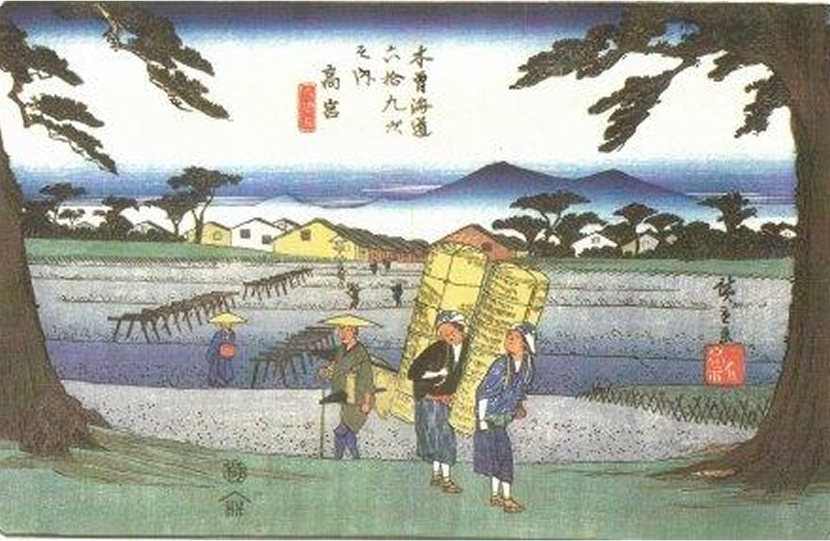

広重画 高宮 (犬上川から高宮宿)

地元の女性が背負う背丈より高い荷は名産高宮布で、広重「木曽路写生帖」に同様のスケッチが残る。伏流する川に水が少なく仮橋は橋板を取り外し、対岸に高宮宿が見える。正面は男鬼山、左遠くの丸い山は伊吹山で、今は高宮橋が架かり、犬上川は今も水が少ない。

広重画 愛知川 (愛知川に架かる無賃橋)

柱に「むちんはし はし銭いらす」と示す、橋の完成から8年後に描かれた。広い河原は天井川の特徴を持つ大河の愛知川であり、馬に代わって牛が荷を運ぶのは近畿の風習で、京都に近いことを暗示している。左に観音寺山、右に五個荘の山があり、今は御幸橋が架かる。

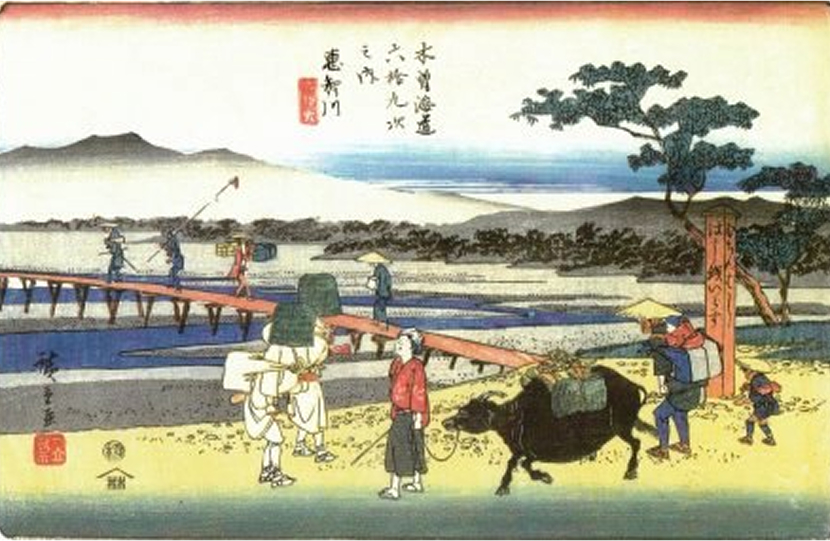

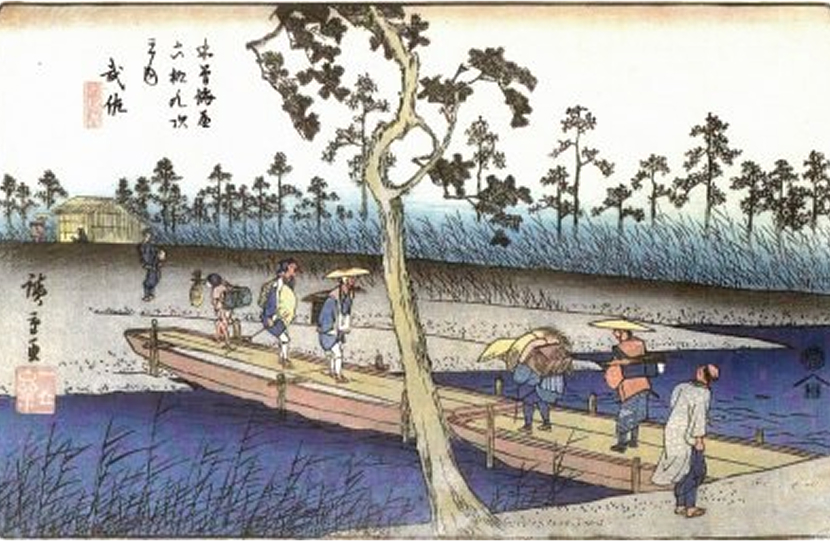

広重画 武佐 (日野川に架かる舟橋)

湖東の川が印象深かったのか、描くテーマに事欠いたのであろうか? 高宮・愛知川・武佐と3点続けて川渡りである。2つの舟を縦にして舟橋としたのは、日野川であり右に村役人が見守り、対岸西横関で橋銭を徴収する。東横関の堤防に広重画武佐の標示がある。

広重画 守山 (吉川に沿った守山宿)

川に沿って宿場の家並みが片側だけあり、左右の山に桜が満開である。遠くの山は三上山であるが、守山宿の近くに山はない。宿を流れるのは吉川であり、宿内を描くため片側町とするなど脚色が目立つ。旅人は一人を除いて京都方面へ向かい、終点を意識させる。

広重画 草津 (草津川から追分と宿)

家並みが川より低い位置に見え、川には水が少なく小さな仮橋が架かり、天井川の特徴をよく表現する。草津川と宿の間に建つ常夜燈は東海道が合流する追分で、透視遠近法で描く先には京都境の音羽山が見える。今は草津川に仮橋を再現し、広重画草津を標示する。

広重画 大津 (大津八町から琵琶湖)

右の壁の全は全体の完結を意味し、好評を祈願して大当や金の幟が翻る。空の落雁はHINと読め?!

フランス語やオランダ語の発音はアン、下に中山道、右の幟はヒの外にロ、隣に重で安藤広重となり、遊び心で完結を祝う。

牛車の道は電車通りとなり、今は琵琶湖が見えなくなった。

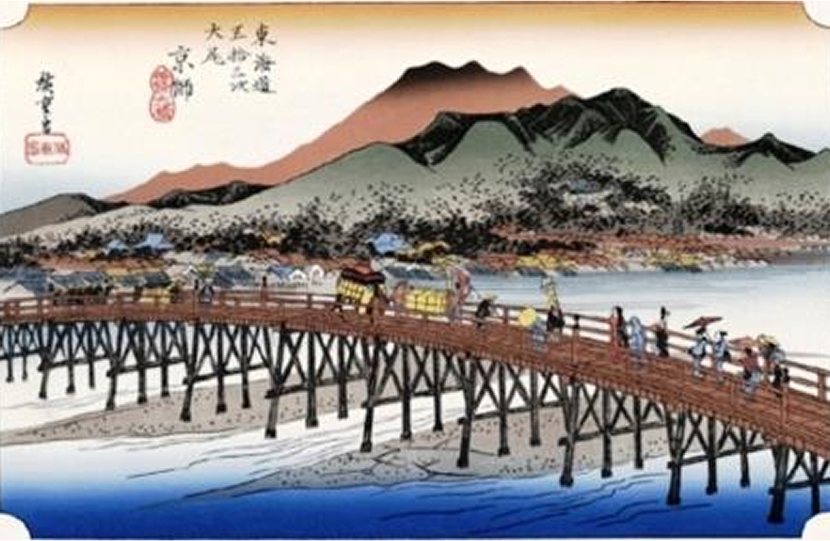

東海道 三条大橋 (三条大橋から東山)

広重は中山道ではなぜか三条大橋を描いていない。日本橋と三条大橋は69次に入れないが、日本橋を英泉が描き、東海道では両端を描いているのに? 三条大橋を木の橋脚で描いたため、6年後に現地に立った広重は石の橋脚を見て衝撃を受け、大津で全とし終わらせた。

いろりの間では、当時の旅人たちが囲んだであろう、昔ながらのいろりを再現しています。