中山道69次資料館の前の中山道には、このような看板が二つ。

歩くの大好き!の方、御案内いたします。

資料館から分去れへ

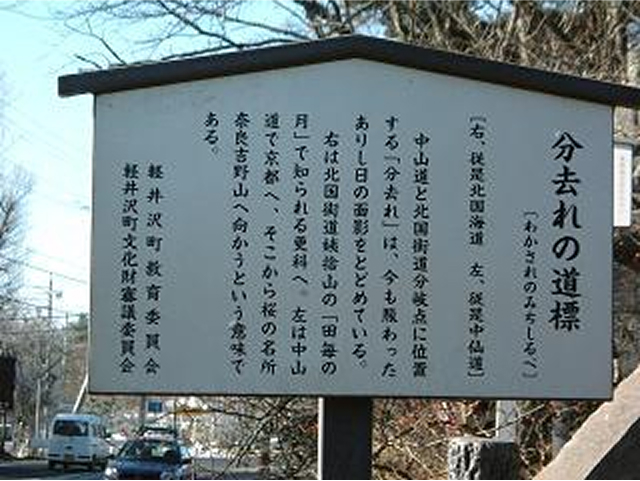

資料館から東へ150m、国道を挟んで中山道と北国街道の分岐点

「さらしなは右 みよしのは左にて 月と花とを追分の宿」

分去れから追分宿へ

追分ます形の茶屋で、ほろりと泣いたが / アリャ忘らりょか (追分節)

つがるや

堀辰雄の愛した石仏

(泉洞寺又は文学散歩道から)

脇本陣油屋 堀辰雄や彼を慕う 文学者達がこの宿で集った

堀御夫妻が住んでいた所が 文学記念館に本陣の門が移築されている

浅間神社内にある芭蕉の句碑

「婦岐飛壽 石裳浅間野 野分哉」

追分宿を紹介する資料館

館内に入ると、追分節が流れる

中山道資料館から温水路へ

千ヶ滝から流れてくる御影用水を温めるために

川幅を広くして流している 憩いの散歩コース

千ヶ滝の池の辺にある神社

御影用水はここから資料館横の中山道脇へと流れてくる

お祭り

信濃の国には、今も親から子へ、子から孫へと大切に受け継がれているお祭がたくさんあります。 中山道69次資料館から飛び出して、これらのお祭りを紹介いたします。

長野市 大岡の道祖神祭り

集落の入口に、見張り役として建っている道祖神、お正月に使った注連縄飾りを持ち寄って、衣装替えをします。 長野オリンピックにも登場しました。

草越の寒の水(長野県無形民俗文化財)

1年で最も寒いと言われる大寒の時期に、「桶出したり、水出したり、浴びて通るは寒の水」と 言いながら区内を一巡。道を清め、行事の開始を告げます。 行者には、粕汁と御神酒が振舞われ、体を温めたあと、ふんどし一丁の裸姿で、頭に兎巾をかぶり、 草鞋を履いて、修行が始まります。日本一寒い行事なのではないでしょうか。

小田井宿道祖神祭り

古来より、お正月に各家庭でわら馬を作り、そのわら馬を引いて道祖神にお参りをしていました。 「今日は、道祖神のお祭りだ。みんな仲良くお祭りだ。交通事故のないように、無病息災すこやかに、みんなでお参りいたしましょう」と、子どもたちが大きな声で掛け声をかけながら、わら馬を引いて、区内を練り歩きました。途中、道祖神にお参りします。 子どもを中心に、地域のつながりができ、次の世代へと受け継いでいっています。